原価率とは、売上高における原価の割合を指します。飲食店経営において欠かせない指標ですが、業態や店舗によって原価率はさまざまです。

そのため、「自店にとって適切な原価率を知りたい」という方もいるのではないでしょうか。

安定した経営のためには、原価率の仕組みを理解したうえで販売価格を決めることが大切です。

本記事では、原価率の仕組みや計算方法、原価率を抑えるためにできるポイントを解説します。近年の業態別平均値も紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

目次

飲食店の原価率とは

飲食店における原価とは、主に食材の仕入れコスト(原材料費)を指します。例えば、カレーライスを作る際の野菜や肉、米、調味料などが原価に該当します。

原価率とは、売上高における原価の割合です。

- 原価率(%)= 原価 ÷ 売上高 × 100

例えば、定価1,000円のカレーライスの原価が350円の場合、原価率は35%となります。

この計算式を見てわかる通り、十分な売上高を確保しても、原価がかかりすぎていれば利益は見込めません。

また、原価が低ければ良いというわけでもなく、原材料費が低すぎると品質に対して販売価格が高くなり、顧客が離れてしまう恐れがあります。

原価率は重要な経営指標で、価格設定時には適切な原価率を意識することが大切です。

飲食店の原価率は36%前後が目安

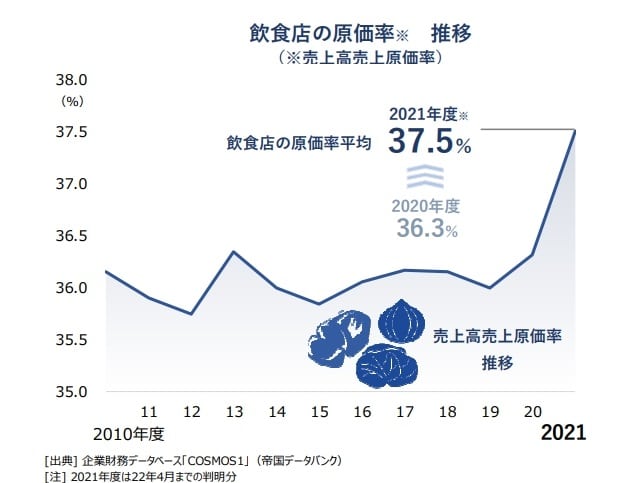

一般的に飲食店の原価率の平均は30%といわれていますが、時期によって変動します。

帝国データバンクの「主要外食100社 価格改定動向調査」によると、2021年度の平均原価率は37.5%と過去10年で最高となりました。上昇の主な原因は、ウクライナ問題に起因する食用油脂や穀物の価格高騰と考えられています。

また、同調査を参考にすると、ここ10年ほど、飲食店の原価率は36%前後で推移していたことがわかります。価格設定の際は、こういった最新の動向も考慮すると良いでしょう。

各業態の原価率の目安

飲食店の原価率は時期だけでなく、業態によっても異なります。それぞれのビジネスモデルによって、原価の高いメニューを扱っていたり、回転率が高かったり、廃棄が出やすかったりと条件が異なるためです。

ここでは、業態別の原価率の目安を紹介します。

カフェの平均原価率

前述した帝国データバンクの調査によると、2021年度のカフェの平均原価率は36.9%でした。前年度に比べて4.2ポイント増加し、過去20年で最も高くなっています。

カフェの原価率は、輸入コーヒー豆の価格変動に影響を受けやすいのが特徴です。

コーヒー豆は、ブラジル・ベトナム・コロンビアの3ヶ国が主な輸入元です。国際コーヒー相場は、輸入元の天候状況や為替相場などで大きく変動する場合があるため、国際ニュースをしっかりと確認しておく必要があります。

コーヒー1杯あたりの原材料は豆・砂糖・ミルクなどで、日持ちするため廃棄も少ないのが特徴です。メニューのうち、フードに対してドリンクの比率が高いほど原価率を抑えやすい傾向にあります。

参考:全日本コーヒー協会|日本のコーヒー生豆の国別輸入量

コーヒー流通センター|生豆価格改定のお知らせ

レストランの平均原価率

帝国データバンクの同調査では、2021年度のレストランの平均原価率は、前年度比3.6ポイント増の39.6%でした。

輸入食材の価格高騰に加え、新型コロナウイルスの影響でテイクアウトに注力する企業が増えた点から、包装材の仕入れコストが上昇。前年度から大幅に原価率が上昇した要因だと考えられます。

レストランはフードメニューが中心となるため、一品ごとの食材費や工数が増えやすい性質があります。また、食材を常に用意しておく必要がある分、廃棄が出て原価率が上がってしまうのも難点です。

品ぞろえが豊富だと、一品あたりの原価率が異なるため、計算が複雑になりがちです。

そのため、すべてのメニューに一律の原価率を設定するのではなく、原価の高い看板メニューと、ドリンクメニューや原価の低い食材を用意するなど、上手く組み合わせると良いでしょう。

居酒屋の平均原価率

居酒屋の平均原価率も、帝国データバンクの調査が参考になります。

それによると、2021年度の居酒屋の平均原価率は、前年度比1.7ポイント増の35.9%です。輸入食材の価格上昇などが増加の一因とされています。

居酒屋はドリンクメニューの比率が高いため、原価率を下げやすいのが特徴です。

一方、定番メニューの生ビールや刺身の原価率は、ほかのメニューに比べて高くなりやすい傾向にあります。メニューを考える際は、サワー系など原価の低いドリンクや、おつまみを組み合わせるのも一案です。

飲食店の原価率を抑えるポイント

飲食店経営で利益を出すためには、原価率をある程度抑えることが重要です。

ここでは、原価率を抑えるためのポイントを3つ紹介します。

- 仕入価格を見直す

- ロス率や歩留まり率を改善する

- メニューの価格を見直す

仕入価格を見直す

原価率を抑えるためには、仕入先の変更や価格交渉を通じて、仕入価格を定期的に見直すのが効果的です。

飲食店の仕入先には、生産者や卸売業者のほか、通販サイト、業務用スーパーなどの種類があります。複数の仕入先をチェックしておけば、品質を保ったまま安価で食材を入手できます。

仕入方法ごとのデメリットとメリットは次の通りです。仕入先を見直す際の参考にしてください。

| 仕入方法 | デメリット | メリット |

|---|---|---|

| 生産者との直接交渉 | ・多様な食材を仕入れるには、複数の生産者との契約が必要な場合がある | ・仲介料がかからず安価 ・食材の鮮度が高い ・安全性が高い |

| 市場から購入 | ・定期的な休みがあり、スケジュール調整が必要 ・販売先と信頼関係を築く必要がある | ・食材を安く購入できる ・食材の鮮度が高い ・配送や掛け払いが可能な場合がある |

| 卸売業者から購入 | ・新しい食材を仕入れる際は見積もりや交渉が必須 | ・品ぞろえが豊富 ・価格交渉や大量発注が可能 |

| 通販サイトから購入 | ・商品を直接手に取って選定できない ・配送料が高く付くこともある | ・Web上で簡単に注文できる ・商品情報が掲載されていて価格などを比較できる |

| 業務スーパーで購入 | ・遠方にある場合、買い出しに時間がかかる ・配送対応がない | ・品ぞろえが豊富 ・必要なタイミングで手軽に商品を購入できる |

ロス率や歩留まり率を改善する

原価率削減のために、食材の廃棄(ロス)を減らすのも重要です。廃棄した食材は売上に含まれないものの、原価には含まれます。そのため、廃棄が出ると仕入れ時に想定したよりも原価率が上がってしまうのです。

廃棄を減らすには、ロス率を意識すると良いでしょう。ロス率は売上高に対する廃棄の割合で、計算方法は次の通りです。

- ロス率(%)= ロス金額 ÷ 売上高 × 100

ロス率を抑えるには、発注量や一品あたりの内容量を見直しましょう。また、なかなか注文が入らない、食材の廃棄が多いメニューを廃止するのも一つの手です。

加えて、歩留まりに着目するのも重要です。歩留まりは、仕入れた食材のうち、実際に使用できる部分を指します。

例えば、肉の場合は、筋を取り除いた後の調理に使える部分が歩留まりとなります。原価を計算する際は、次の計算式で歩留まり率を求め、水準を引き上げられるように意識しましょう。

- 歩留まり率(%)= 可食部の重量 ÷ 総重量 × 100

メニューの価格を見直す

原価率削減のために、メニューを値上げするのも方法の一つです。

ただし、値上げに踏み切れば容易に原価率を抑えられますが、来店客数が減ってしまうリスクもあるので注意が必要です。特に高価格帯の店舗に比べて、低価格帯の店舗のほうが影響を受けやすいとされています。

来店客数を減らさない値上げの手法はいくつかあります。

看板メニューを値上げする際は、盛り付けにアレンジを加えたり、提供方法を変えたりして付加価値を高めると、顧客からの反発が少ないでしょう。また、値上げの理由を明確にし、顧客の理解を得ることも重要です。

飲食店で原価率以外に見直せる費用

飲食店の利益を高めるには、原価以外にも考慮できる費用があります。

特に、以下で紹介する人件費や広告宣伝費、賃貸物件の家賃を見直してみましょう。

FL比率を見直す

飲食店経営にかかる経費のうち、食材費(Food)と人件費(Labor)を合わせた費用を、FLコストといいます。経費の大部分を占める主要なコストだけあり、FLコストを削減することが経営の安定感に直結します。

FLコストは、売上に対する食材費と人件費の割合を示す、「FL比率」で表すのが一般的です。

- FL比率(%)= FLコスト(食材費+人件費)÷ 売上高 × 100

FLコストは変動費に該当するため、柔軟に調整できます。仮に人件費を減らすなら、シフトの見直しやITの導入などによってコストカットが可能です。

広告宣伝費を見直す

広告宣伝費とは、店舗の宣伝のためにかかった費用全般を指します。店舗の知名度向上による新規顧客の獲得や、再来店の促進、求人募集などが主な目的です。

具体的には、テレビCMや折り込みチラシ、Web広告への出稿費のほか、グルメサイトに支払う手数料などが該当します。求人募集の場合は、求人広告の掲載費や求人サイトの構築費などです。

やみくもに掲載するのではなく、プラットフォームごとのROI(費用対効果)を確認し、利用するツールやプランを見直しましょう。

テナント物件の家賃を見直す

飲食店の家賃比率は、売上高の7~10%が理想とされています。それ以上の家賃で借りている場合は、オーナーに交渉してみるのも一案です。

家賃交渉では、事前に適切な家賃相場を調べておき、目指したい金額を決めておきましょう。

交渉の際は、オーナーの事情を考慮して「今後も長く利用したい」といった意思を伝えるのも大事です。また、事業計画書を提出しておくと、オーナーが借主の信頼性を判断しやすくなります。

安定した経営のためには、資金計画に合ったテナント物件を利用することが重要です。減額交渉を行うほか、手頃なテナント物件を探して家賃を抑えると良いでしょう。

「全国テナント連合隊」は物件を多数掲載!理想の物件を見つけて家賃を抑えよう

本記事では、飲食店における原価率の計算方法や業態別の平均値、原価率を抑えるポイントなどを紹介しました。原価率のほかにも人件費や広告宣伝費、家賃といった経費を抑えることで、利益を上げる方法もあります。今回紹介したいくつかの手法を参考に、経費を見直してみてください。

貸店舗・貸事務所をお探しの際は、地域特化型テナント物件探し専門ポータルサイト『テナント連合隊』を活用してみてはいかがでしょうか。

路面店、居抜き物件コーナーなど、事業者目線で詳細な検索ができるようになっています。

『テナント連合隊』が、これから出店を考えている事業者様のお役に立てれば幸いです。

で

で