リモートワークが普及し、どこでも仕事ができることから田舎での子育てが注目を浴びつつあります。

子育てをする方のなかには、田舎の子育ては都会とどう違うのか?疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

本記事では、田舎と都会の子育ての違いを、メリットとデメリットに分けて解説します。

また、子育て支援が充実している地域についても詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

目次

田舎と都会の子育てはどちらがいいのか?

子育てをするために田舎に移住する人が増えている中で、都会の方が子育てしやすいという方も多くいます。

では、実際に子育てをするには、田舎と都会どちらがいいのか?それぞれの違いや子どもがどう育つかについて解説します。

田舎と都会の子育ての違い

田舎では、大自然の中でのびのびと子育てすることができます。元気いっぱい遊べる田舎は、小学校までを過ごすのに最適です。

一方、都会での子育ては教育環境に恵まれており、勉強や習い事に力を入れられます。中学校や高校、塾や習い事の幅が広く、子どもの好きなことや得意なことを見つけるのに役立つでしょう。

そのため、小学校までを田舎、中学校からは都会で子育てする人が多く、進学をきっかけに都会に移住する傾向が多いようです。しかし、生活環境だけでは子どもを育てることはできません。

もっとも大切なのは、「親がどう育てるか」を前提となることを理解しておきましょう。

田舎の子どもと都会の子どもの違い

田舎と都会では、それぞれの環境によって子どもに違いが出ます。

田舎では、人口が少なく幼少期から高校卒業までを同じ同級生と過ごすことがほとんどです。近所と接する機会も多いことから、狭く深い対人関係を築くことに長けます。

また、自然の中で遊ぶ機会が多いことから体力面も良好です。排気ガスが少ない澄んだ空気で日光を浴びる機会が多いため、心身共に健康な子どもが多い傾向にあります。

一方、都会で育った子どもは、幼少期からさまざまなコミュニティに属します。塾や習い事、学校も進学のたびに接する人が変化し多くの人と関わるため、社交性が高いです。

また都会では、美術館や博物館、娯楽施設などさまざまなものに触れ合うことで学びの機会が増えます。そのため都会で育った子どもは、学習意欲が高くなるといえるでしょう。

都会で子育てするデメリット

都会で子育てをするデメリットは、主に2つあります。

デメリット1:お金がかかる

都会では、教育体制が整っている分、学費や塾・習い事の費用など学習に費やすお金がかかります。とくに私立学校となると、場所によっては公立学校の2倍以上の学費がかかることも少なくありません。

また、学費だけでなく、住居費や食費などの生活費も割高です。

消費者物価地域差指数を見ても、都心部は全国平均を上回っていることから、地方に比べて物価が高いことがわかります。

デメリット2:学力の競争が激しい

人口が多く、教育体制の整っている都会では、受験を行う子どもが多いです。受験にはライバルが多く、ときには身近な友だちとも競争しなければいけません。

定期テストのたびに順位を気にしたり、周りの友だちと比較する機会が増えることから、ストレスに感じることもあるでしょう。

その結果、勉強が嫌になったり、志望校を諦めてしまうケースもあります。

都会で子育てするメリット

都会で子育てする1番のメリットは、学習環境が整っていることです。

メリット1:学校の選択肢が幅広い

都会では、公立学校はもちろん、私立学校、中高一貫校、インターナショナルスクールなど、進学先の幅広さがメリットです。とくに、私立の中高一貫校やインターナショナルスクールは都会に集中します。

また、交通の便がよいことから、自宅から離れている学校でも問題なく通えるでしょう。

メリット2:教育体制が整っている

都会の駅前には多くの大手の塾や予備校が集中しています。

ほかにも、英会話やピアノ、体操などさまざまな習い事教室があるため、子どもの興味に合わせて教室を選ぶことが可能です。

なかには、幼稚園受験や小学校受験を受ける家庭もあるほど選択肢が幅広く、田舎に比べ教育体制が整っています。

田舎で子育てするデメリット

田舎で子育てする際、デメリットが3つあります。

デメリット1:学校の選択肢が狭い

田舎では学校の数が少なく、交通の便が悪いことから、通える学校の選択肢が狭いです。

電車やバスは、1時間に1本という地域もあり、移動時間に制限が出てしまいます。そのため、範囲が限られてしまい、近い学校に通わざるを得ないのが現状です。

どうしても志望校に行きたいという場合は、入寮したり、引っ越しをして1人暮らしをするケースも少なくありません。

田舎暮らしを実現しながら、教育にも力を入れたい場合は、地方都市やその近郊への移住も検討してみましょう。

デメリット2:教育施設が少ない

田舎では、学習塾や習い事、図書館、美術館などの教育施設が少ない傾向にあります。

とくに、図書館などの市町村が立てる公共施設は、人口が集中している場所に設置するため、人口の少ない田舎では見かけることが少ないです。

そのため、休日に美術館へ行って見たことのないデザインにふれたり、塾で勉強したりする機会が少なくなってしまうので、学習の時間が限られてしまいます。

しかし現在では、オンラインの学習塾が普及してきているため、学習塾が近くになかったとしても心配はいらないでしょう。

デメリット3:娯楽施設が少ない

田舎では、百貨店やアミューズメントパーク、映画館、動物園などの娯楽施設が少ないです。

あったとしても、子どもたちだけでは遊びに行けないほど離れていることが多く、送迎するとなると片道1時間程度かかることもあります。

小さいうちは、近所にある公園や自然の中で鬼ごっこなどでも十分ですが、中学、高校と進学するにつれて、遊べる施設が少ないことに不満を持つかもしれません。

田舎で子育てするメリット

田舎での子育てには、6つのメリットがあります。

メリット1:大自然の中で遊べる

大自然での原体験は、子どもの成長過程において大きな影響を与えます。

草木に触れたり、虫を捕まえたり、花の蜜を吸ったり、木の実を食べたりした経験は、子どもの五感を刺激し、集中力の向上や精神の安定など、期待できる効果はさまざまです。

国立青少年教育振興機構の研究調査によると、自然の中で遊んだ子どもは自己肯定感が高く、社会を生き抜く資質や能力が高いとされています。

さらに、草木や土などに含まれる多くの菌に触れることで、免疫力を高める効果も期待できます。幼少期にさまざまな菌に対する免疫が高まっていれば、大人になってからも体調を崩しにくくなるでしょう。

また、幼少期に自然の中で遊んだ経験のある人は、大人になってから自然環境への意識が高まり、守ろうとする傾向があるとも言われています。

自然の中で遊べることは、子どもと環境のどちらにとっても良い結果をもたらすといえるでしょう。

メリット2:遊び場が空いている

田舎には人口に対して十分な公園が整っており、遊具の順番待ちや駐車場の確保をする必要がありません。貸切状態のことも多いため、心置きなく遊べます。

都会では、子どもはもちろん高齢者の方も集まるため、遊具の順番待ちをしたり、危険がないよう周りに気を遣わなければいけません。

また、場所によっては駐車場の確保も必要なため、公園に出かけるだけでも一苦労です。

メリット3:お金を教育資金へ回せる

田舎は、都会に比べて物価が安いです。とくに家賃や土地代が安く、支出の大半を占めていた家賃を大幅に節約できます。また、大家さんと直接やりとりすることも多いため、敷金や礼金、更新料がかからないことも少なくありません。

そのため、浮いたお金を子どもの将来の教育資金として活用できます。

メリット4:地域とのコミュニケーションが盛ん

家族や友達以外に、地域の人とのコミュニケーションを通じて、子どもの社交性を高められます。

田舎では、近所の人とすれ違ったら挨拶するのは当然で、学校や仕事帰りには「おかえり」と声をかけられるのもよくある光景です。

また、畑を持っている人や、狩猟をしている人から野菜や鹿肉、猪肉をお裾分けしてもらえるなど、地域の人と触れ合う機会が増えます。

そんな環境で子育てすることで、あいさつの習慣や助け合いの精神を学べることでしょう。

メリット5:待機児童が少ない

都会では、待機児童になる可能性が懸念されますが、人口の少ない田舎では待機児童が少ないです。

地域によっては、「待機児童ゼロ」を掲げて保育園を増設していることもあるため、待機児童を心配する必要はありません。

メリット6:子育て支援が充実

少子高齢化や都心への一極集中の影響を受けている田舎では、子育て世代に向けた支援を積極的に行っています。

出産祝い金や育児手当、都心から田舎に移住する移住支援など種類はさまざまです。

支援制度を活用すれば、より生活にゆとりが持てるでしょう。

田舎で子育てするために移住した理由は?

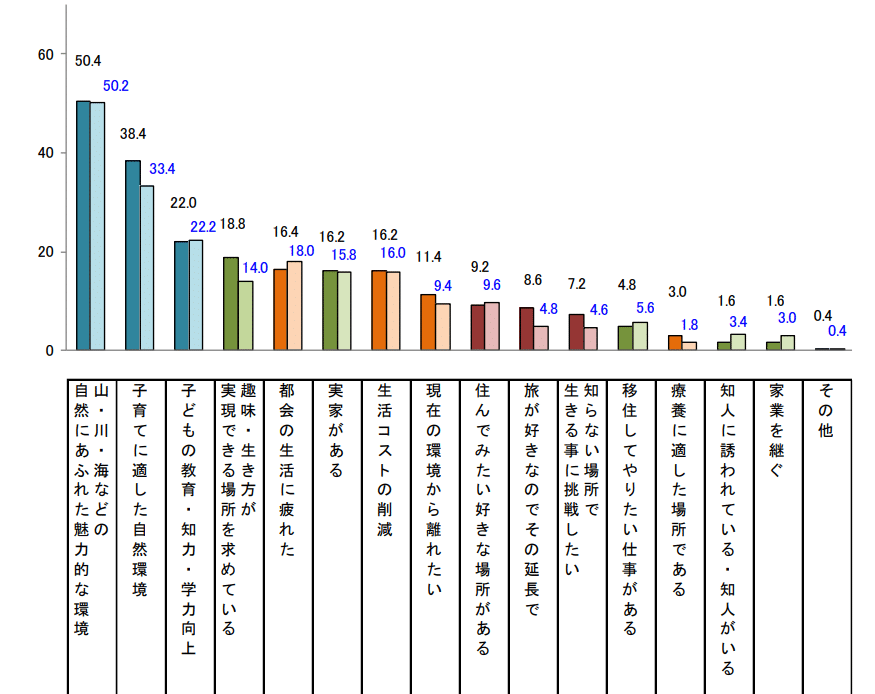

田舎への移住に関するアンケートでは、田舎に移住したい理由としてもっとも多かったのが「山・川・海自然にあふれた魅力的な環境」が50.4%という結果でした。

ついで「子育てに適した自然環境」38.4%、「子どもの教育・知力・学力向上」22.0%です。

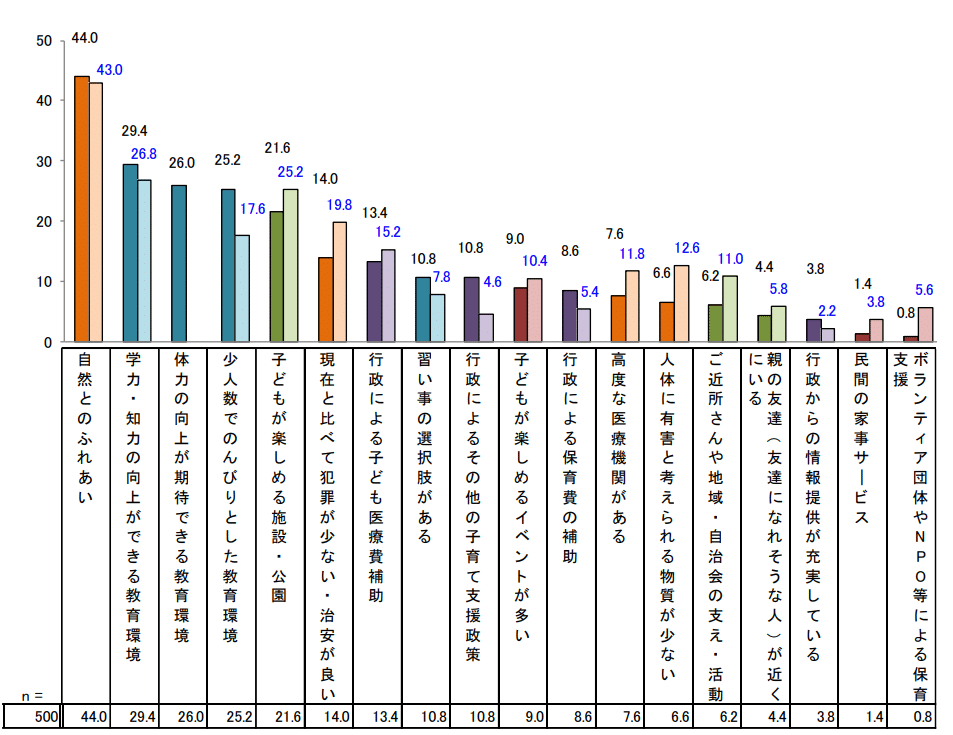

また、田舎で子育てをしたい理由は、「自然とのふれあい」がもっとも多く44.0%を記録。

やはり田舎の強みである大自然の中で子育てをしたいという方が多いことがわかります。

田舎にはどんな子育て支援がある?

田舎で行っている子育て支援には、どのような制度があるのか、具体例を紹介します。

子どもの医療費助成制度

子どもの医療費助成制度は、子どものけがや病気にかかる費用を国が一部負担する制度です。各自治体によって、年齢、症状の範囲、助成内容が異なります。

子どもは、かぜや病気、けがをする頻度が多いです。そのため、田舎での子育てを考えている方は、医療費援助制度がどれくらいの費用を援助してくれるのか確認しておくと良いでしょう。

※2023年4月時点に執筆した記事です。最新情報は各自治体のホームページをご確認ください。

出産祝い金や祝い品

出産祝い金・祝い品制度は、子どもが生まれた際に自治体から祝い金や祝い品が支給される制度です。内容は各自治体によってさまざまで、50,000〜300,000円程度が支給されます。

第1子から支給している自治体は少なく、第2子からの支給がほとんどです。

また、出産祝い品には、ベビー服や絵本、アルバムを支給する自治体が多く、なかには地域の特産物やバラの花束を贈呈する自治体もあります。

※2023年4月時点に執筆した記事です。最新情報は各自治体のホームページをご確認ください。

幼稚園・保育園利用料の助成

幼稚園や保育園の利用料の一部を、助成する制度です。

子どもの年齢に応じて、「0歳児から2歳児クラスは全額無償」や「3歳児から5歳児クラスは月2.57万円まで支給」など、各自治体によって助成内容や条件は異なります。また、送迎費や食材費などを免除している自治体も少なくありません。

認定保育所や認定こども園など、施設によっては0歳児から5歳児クラスまでの利用料を無償化している地域もあります。

※2023年4月時点に執筆した記事です。最新情報はこちらのページか各自治体のホームぺージをご確認ください。

給食費の無償化

小・中学校の給食費を無償化する制度です。

日本共産党の調べによると、2022年12月時点で給食費を無償化している地域は254にもおよび、さらに広がりつつあります。

自治体によっては、「半額補助」「小学校のみ支給」「第2子から無償」など一部を支援するところもあるため、あらかじめ確認が必要です。

※2023年4月時点に執筆した記事です。最新情報は自治体のホームページをご確認ください。

子育て世帯への移住支援

地方創成に取り組む田舎では、都心から移住する子育て世帯への移住支援を行っています。移住支援でもっとも代表的な制度は、移住支援金制度です。

東京都23区内に在住または通勤している人が、東京圏外へ移住する場合に、世帯に対して100万円以内を支給します。

また、世帯の中に18歳未満のこどもがいる場合は、1人につき最大30万円以内が加算されます。

他にも、「奨励金」や「英語教育無料」など、子育て世帯の移住支援はさまざまです。

※2023年4月時点に執筆した記事です。最新情報は、こちらのページまたは、各自治体のホームページをご確認ください。

学習支援(公営塾など)

田舎では、公営塾を運営している地域があります。

公営塾は、小・中・高校生を対象に、市町村などの自治体が設立した営利を目的としない塾です。民間の塾が少ない田舎でも希望の学校に合格できる学力を身につけることを目的に設立されています。

公営塾では、他の地域から来た人が運営に関わるため、学生にとって新しい刺激が生まれるといった「地域との連携した学び」も期待されています。

公営塾の費用は、ほとんどが無料です。なかには、1回1,500円などと費用がかかる施設もありますが、民間塾まで距離が遠く、移動費用がかかる田舎にとってはお得と言えるでしょう。

おむつやごみ袋の現物支給など

田舎では、子育てをしやすい環境づくりのために、おむつやおしりふき、ごみ袋の現物支給を行なっている自治体があります。

申請条件は各自治体によって異なり、条件内に支給申請書を市役所に提出することで現物支給を受けられます。

※2023年4月時点に執筆した記事です。最新情報は各自治体のホームページをご確認ください。

田舎に移住して子育てする際の注意点

都会から田舎へ移住して子育てをする際に、注意すべき点が2つあります。

教育体制が整っているか

田舎と都会では、教育体制が大きく異なります。

都会から田舎に移住する際、今の学習習慣をそのままにしなければ、学力を維持するのは難しいでしょう。そのため、今後の進学先の候補や塾の有無は、移住前に確認が必要です。

もちろん、田舎の特権である「大自然の中でのびのび」という点と子ども自身の希望を押さえつつ、進路や勉強について考えましょう。

アクセスのいい医療機関があるか

田舎は、都会に比べ病院や診療所などの医療機関が少ないです。

いつ大きな病気やケガをするかわからないため、もしもの場合に備えて、車で行ける範囲に医療機関がある場所をおすすめします。

とくに、子どもに生まれつき病気がある場合は注意が必要です。その病気に対応する医者が在籍するか、救急患者の受け入れが可能かなど、あらかじめ確認しましょう。

田舎の子育て支援が整っている地域を紹介

田舎の自治体の多くが子育て支援を行なっていますが、そのなかでも、支援が充実している地域を5つ紹介します。

北海道

北海道の各市町村では、豊富な子育て支援を実施し、安心して子育てできるような環境づくりに取り組んでいます。

ほかにも自治体によっては出産育児一時金や、子どもに向けた学習支援として食育や農業に関するイベントを実施するなど、未来を担う子どもに対して北海道ならではの支援が特徴です。

また、令和4年4月時点の待機児童は22人と、全国と比べて大幅に少ないため、安心して子育てできるでしょう。

※2023年4月時点に執筆した記事です。最新情報は各リンク先ページをご確認ください。

静岡県沼津市

静岡県沼津市では、「誰もが安心して出産・子育てができるまち」を目標に掲げ、多くの子育て支援を行っています。

なかでも、沼津市子育てポータルサイトは、子育てに関する支援制度やイベント、預け先など、さまざまな情報が掲載しており、困ったときに大いに役に立つでしょう。

※2023年4月時点に執筆した記事です。最新情報はこちらのページをご確認ください。

長野県松本市

長野県松本市では、祖父母や地域住民で子育てをサポートできるよう「孫育てパンフレット」という独自の支援を用意しています。

地方では、子育てを親に手伝ってもらうことを理由に都心から移住する人もいるため、祖父母としての正しい子どもの育て方を学ぶことはとても重要です。

※2023年4月時点に執筆した記事です。最新情報はこちらのページをご確認ください。

福岡県糸島市

福岡県糸島市では、初めての子育てで不安な母親に向けた支援が特徴です。

子どもの離乳時期に合わせた離乳食教室や、育児のアドバイスや悩み相談を行う子育て教室などを行い、育児で毎日大変な母親をサポートします。

※2023年4月時点に執筆した記事です。最新情報はこちらのページをご確認ください。

淡路島

淡路島は、保育無償化や出産お祝い金の他、子育て学習センターが特徴的です。

島内に全5箇所設置されたセンターにて、育児に関する悩み相談やアドバイスはもちろん、季節の行事・交流会の開催、遊びの広場の開設などさまざまな活動をしています。

※2023年4月時点に執筆した記事です。最新情報はこちらのページをご確認ください。

田舎で子育てする際は支援制度を活用しよう!

田舎での子育ては、大自然に囲まれながら、心身共に健康でのびのびと成長できます。

また、田舎では子育て支援も豊富なため、移住をお考えの際は、ぜひ活用してみてはいかがでしょうか。

いくつかの注意点を押さえながら、勉強に遊び、地域とのコミュニケーションを楽しんでみてください。