商品の保管が必要な業種の開業や、事業の拡大で倉庫が必要になる方もいるでしょう。

本記事では、倉庫を借りる際の費用、賃貸・建築・委託の違い、倉庫の基本情報などを解説しています。賃貸相場、倉庫のチェック方法など、契約前に知っておきたいポイントや注意点も掲載しているので、ぜひご確認ください。

倉庫をご活用したい方のお役に立てれば幸いです。

目次

倉庫の賃料相場

倉庫の賃料は地域ごとに大きく異なります。

2021年に公開されたJALPA 賃貸倉庫の賃料相場レポートによれば、首都圏・中部・関西・博多エリアでもっとも賃料の高いエリアは東京でした。東京の中でもさらに賃料に違いがあり、城南地区が最高値で、西多摩地区が最安値となっています。

| エリア名 | 地区名(賃料相場) |

|---|---|

| 東京都 | 城南地区 6,300~10,300円 城西地区 6,350~8,350円 城東地区 5,350~7,350円 城北地区 4,700~6,700円 北多摩地区 4,000~6,000円 南奥多地区 3,650~5,650円 西多摩地区 3,100~5,100円 |

| 千葉県 | 西部地区 3,050~5,050円 東部地区 2,200~3,700円 南部地区 2,150~3,650円 |

| 愛知県 | 名古屋地区 3,200~4,500円 西三河地区 2,800~4,000円 東尾張地区 2,500~3,800円 西尾張地区 2,500~3,800円 東三河地区 2,800~3,800円 三河地区 2,800~3,700円 知多地区 2,300~3,500円 |

| 三重県 | 北勢地区 1,800~3,500円 中勢地区 1,800~2,800円 伊賀地区 1,300~2,500円 |

| 大阪府 | 大阪市地区 3,500~8,000円 堺市地区 2,500~6,000円 河内地区 3,000~5,000円 豊能・三島地区 3,500~4,500円 泉州地区 1,500~3,500円 |

| 兵庫県 | 神戸・阪神地区 2,500~7,500円 播磨西地区 1,000~5,000円 播磨東地区 1,000~3,000円円 |

| 福岡県 | 福岡地区 3,600~5,100円 筑農地区 2,600~3,600円 北九州地区 2,400~3,400円 筑後地区 1,700~2,700円 |

比較すると、都市圏ほど賃料が高いのがわかります。

倉庫を借りる場合は、エリアごとの賃料相場を把握しましょう。場合によっては都市圏を避けて賃料を抑えるのもオススメです。

倉庫を借りる際にかかる費用

初期費用

倉庫を借りる際に必要な初期費用は、次のとおりです。

| 種類 | 内容 |

|---|---|

| 敷金・保証金 | 賃料の約3~6か月分 |

| 礼金 | 賃料の1~2か月分 |

| 前家賃 | 賃料1か月分 |

| 仲介手数料 | 賃料の1か月分 |

| その他 ※倉庫により異なる | 管理費 事務手数料 倉庫の鍵代 セキュリティ登録料 保険料 など |

倉庫の条件によって初期費用が変わってきます。契約前に必ず確認しましょう。

運営費用

倉庫を借りた後にかかる運営費用は、次のとおりです。

- 賃料(月額料金)

- 水道光熱費

- セキュリティ費用

- 更新料(数年おき)

賃料は条件(エリア・広さ・階数・エレベーター有無・エアコンの有無など)によって異なります。都心部に近く、設備がそろっているほど賃料は高い傾向です。

賃料は売上の8%以下に抑えるのが理想と言われています。経営を圧迫しない賃料を計算してから借りると良いでしょう。

倉庫を安く借りるには

倉庫を安く借りるには、次のような方法があります。

- 事務所兼倉庫を借りる

- 適切な広さを選ぶ

- 郊外で倉庫を探す

- 設備によって使い分ける

それぞれ詳しく解説します。

事務所兼倉庫を借りる

倉庫を借りる際は事務所と兼用できる物件がオススメです。

倉庫と事務所を別々に借りると、それぞれで維持・管理費などの費用がかかります。

しかし、事務所兼倉庫であれば、賃料が1か所で済むため節約になります。また、倉庫と事務所がつながっていると在庫管理がしやすく、スタッフにとってもメリットが多いと言えるでしょう。

事務所兼倉庫は、運搬の利便性から1階が倉庫、2階がオフィスというタイプが多い傾向です。

適切な広さを選ぶ

倉庫を安く借りるには、「業務に対する適切な広さ」を把握するのが重要です。

倉庫を選ぶ時に「余裕のある方が良いだろう」と考える人も多いかもしれません。しかし、あまりにも広すぎる物件を借りてしまうと、余計な賃料がかさんでしまいます。

倉庫の広さは1坪(約3.3㎡)当たりの「坪単価」で賃料を計算します。たとえば、延床面積50坪の倉庫を借りる際に坪単価が5,000円なら月額250,000円の賃料です。

借りる坪数が広いほど、倉庫は賃料がかかります。

基本的に倉庫の契約は数年単位の長期契約が多く、気軽に借り換えができません。倉庫が業務に対し広すぎないか、場合によっては不動産会社に確認してみましょう。

逆に「安いから」という理由でギリギリ作業できる面積の物件を選ぶのもオススメできません。保管・管理・受注・梱包・配送等の物流作業を行うのであれば、多少余裕のある広さが求められます。

また、業務の拡大や扱う商品が変わって「広さ」が必要になる場合もあります。ある程度ビジネスの先行きが予測できるなら、広い物件を借りた方が借り換えで余計な費用がかからずに済むでしょう。

業務内容に合わせて、適切な広さを選ぶのが安く借りるコツです。

郊外で倉庫を探す

「倉庫の賃料相場」 で説明した通り、倉庫は都心部の方が賃料が高い傾向です。

郊外の方が地価が低いため、同じ条件でも賃料が安くなります。面積の広い倉庫を見つけやすいのもメリットです。

ただし、自社からあまりにも遠い場所を選んでしまうと、時間のロスによる損失が大きくなります。

設備によって使い分ける

空調設備・エレベーター・オートロックなど、倉庫の設備によって賃料は変化します。

設備が整っているほど費用が高くなるので、開業前に必要な設備を把握しておきましょう。

たとえば、精密機器や衣料品など、湿気や温度で劣化の可能性がある物を取り扱うのであれば空調設備が欠かせません。一方、ガラスや加工前の金属などを倉庫に保管するだけであれば、空調設備は不要です。

築年数の古い倉庫や郊外の倉庫には設備がないものもあります。そのような倉庫は、設備の整っている倉庫より非常に安い費用で借りることが可能です。

倉庫を探す方法

倉庫を探す方法として、次のようなものがあります。

- 倉庫を扱う不動産会社に問合せる

- 同業者に紹介してもらう

- 倉庫のオーナーに連絡する

- ポータルサイトで探す

倉庫を扱う不動産会社に問合せる

不動産会社に依頼して、条件に合った倉庫を探す方法です。

Googleで「倉庫 賃貸」「貸倉庫」のようなワードを入れて、不動産会社を探してみましょう。借りたいエリアをGoogleマップで表示し、同じようにワードを入れると、不動産会社の位置を確認しながら探すことも可能です。

検索結果で表示される不動産会社のホームページを調べ、希望する条件に近い倉庫があれば問合せましょう。

ただし、不動産会社にも得意分野があります。倉庫の取り扱い実績が多い不動産会社を選ぶのがオススメです。

同業者に紹介してもらう

同業者の知り合いに、倉庫の空きがないか聞いてみましょう。

同じ業種であれば、倉庫の情報を持っている可能性があります。同業者が利用した不動産会社を紹介してもらうのもオススメです。

あくまで紹介なので、多くの情報は期待できません。しかし、同業者ならではの優良物件が見つかる可能性もあります。

倉庫のオーナーに連絡する

物件オーナー(倉庫の持ち主やデベロッパー)が、チラシやインターネットを利用して倉庫の借主を募集する場合があります。

オーナーに要望や交渉をダイレクトに行えるのがメリットです。条件を話せば、オーナーが所有する他の倉庫を紹介してもらえるかもしれません。

デメリットは仲介がいないため、自分で倉庫の不備に気づかなければならない点です。また、倉庫の賃料や契約について知識がない場合、結果的に不利な条件で契約してしまう可能性もあります。

大多数は不動産会社に委託するので、オーナーが直接募集する物件の数は多くありません。

場合によっては、倉庫を所有しているオーナーに空き物件がないか連絡してみるのも良いでしょう。

ポータルサイトで探す

倉庫を探す際にもっとも手軽なのが、不動産ポータルサイトの利用です。

不動産ポータルサイトとは、複数の不動産会社が物件を掲載している情報サイトです。予算やエリアなど、さまざまな条件に合わせて検索できるため、自分の希望する物件を見つけやすいメリットがあります。

たとえば、ラルズネットのテナント連合隊では、地域に特化したテナント物件・店舗の検索ができ、条件に合わせた倉庫探しが可能です。

物件ごとに「〇回見られています」と閲覧数が表示されます。人気の物件は決まってしまうのも早いので、気になったらすぐ問合せましょう。

また、不動産会社に直接希望を伝えて情報を送ってもらえる、テナント物件リクエストというサービスも提供しています。

倉庫をお探しの際は、ぜひ利用してみてください。

倉庫を使う方法

倉庫が必要になった時に、次のような方法で使用が可能です。

- 自社倉庫を建てる

- 倉庫を買う

- 物流アウトソーシングに委託する

- 倉庫を借りる

資金力・業種・将来的な成長予測など、状況に合わせた選択が必要です。

自社倉庫を建てる

資金力がある・土地を所有している・業務拡大予定など複数の条件を満たしているなら、自社で倉庫を建てる方法があります。

全国平均で見ると、倉庫を建築する場合の坪単価は53.9万円(2023年)です。構造ごとの坪単価は下記のとおりです。

| 種類 | 棟数 | 坪単価(万円/坪) |

|---|---|---|

| 全国平均 | 12,365 | 53.9 |

| 木造 | 1,827 | 45.7 |

| 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 25 | 46.8 |

| 鉄筋コンクリート造 | 242 | 54.6 |

| 鉄骨造 | 9,775 | 54.5 |

| コンクリートブロック造 | 63 | 79.3 |

※「3 用途別、構造別/建築物の数、床面積、工事費予定額」より工事費予定額を床面積で割って算出

近年は軽量鉄骨の上からシートを被せる坪単価20万~40万円の「テント倉庫」も人気があります。

テント倉庫は2002年には国土交通省から告示化され、一般的な構造方法と同様の位置づけとなっています。告示は666号(多用途で利用可)と667号(倉庫に限定した利用可)です。

参考:松山産業株式会社 膜構造建築物

国土交通省 膜構造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件

倉庫の建築費用は各地域で異なります。建築方法・積雪量・地価など、さまざまな要因で変化するからです。事前に相場の調査を行い、複数の建築会社に相談するなどしましょう。

自社倉庫は長い目で見れば、資産になる・コストが削減できるなどのメリットがあります。しかし、初期費用が高いため潤沢な資金がないと厳しい選択です。

倉庫を買う

移転や廃業で使われなくなった中古の倉庫を買う方法があります。新築の倉庫より費用が抑えられるのがメリットです。

ただし、自社の業種に必要のない設備や造作がある場合、使い勝手が悪くなります。撤去またはリノベーションの費用も考慮しましょう。

前所有者が「周辺住民と騒音で揉めた」のようなネガティブな情報がある場合は、防音対策などが必要です。対策に費用がかかりすぎるようなら購入を見送りましょう。

物流アウトソーシングに委託する

「アウトソーシング」とは業務を外部に委託することを意味します。物流アウトソーシングは入荷・保管・梱包・発送などの物流の外部委託です。「委託倉庫」とも呼びます。

メリットとして、物流管理に時間を割かず、販促・営業活動に集中できる点が挙げられます。また、在庫の増減に対して倉庫を探す苦労がありません。

一方、デメリットとして次のようなものがあります。

- 発送先に届けるまでの方法が決まっており柔軟に対応できない

- 出荷の件数や商品数に応じて梱包や発送費用がかかるので、コストがかかる場合がある

- 責任の所在が曖昧になるケースがある

- 商品管理・物流に関する経験が積めない

物流アウトソーシングの利用は、繁忙期があり一時的に対処したい方や、短期間だけ利用したい方にオススメです。

倉庫を借りる

倉庫を借りるメリットとして、自社倉庫を建てるより費用が抑えられるうえに、事業の転換期や災害で被災した場合に移転しやすい点が挙げられます。また、在庫や物流管理のノウハウを蓄積することも可能です。

デメリットは、オーナーの意向によって使用方法が限られたり、契約更新時に更新を断られたりする可能性があることです。

では、賃貸と建築ではどのくらい差があるのでしょうか。

「倉庫を借りる際にかかる費用」で説明した倉庫を借りる場合の初期費用は、次のとおりでした。

- 礼金…賃料の1~2か月分

- 敷金・保証金…賃料の約3~6か月分

- 仲介手数料…賃料の1か月分

- 家賃…1か月分

賃貸の倉庫の賃料は坪単価4,000~7,000円が相場です。

「自社倉庫を建てる」で解説した通り、倉庫を建築した場合の全国平均は坪単価53.9万円(2023年)です。

仮に1,000坪の倉庫だとしたら、建築と賃貸では次のように差があります。

| 初期費用 | 5年 | 10年 | |

| 建築 | 建築費:5億3,900万円 土地代:2億5,578万3,000円 (計7億9,478万3,000円) ※坪単価53.9万円として建築費用を計算 ※土地代は2023年の公示地価の全国平均255,783円で計算 | - | - |

| 賃貸 | 7,000万円 ※坪単価7,000として、初期費用を計算 ・礼金:2か月分 ・敷金・保証金:6か月分 ・仲介手数料:1か月分 ・家賃:1か月分 の場合 | 賃料合計4億2,000万円 初期費用との合計4億9,000万円 | 賃料合計8億4,000万円 初期費用との合計9億1,000万円 |

上記の例では倉庫を5年使うのであれば、賃貸の方が割安です。しかし、10年使用した場合は建築した方が安いという結果です。

とはいえ、倉庫を建てる場合は工法や土地代に左右されます。また、賃貸は条件・地域によって賃料が変わるので、「倉庫を10年使用しても賃貸の方が安い」というケースもあります。

倉庫を使いたいエリアの賃料相場と建築相場を比較して選択すると良いでしょう。倉庫を数年単位で使いたい場合は、賃貸の倉庫がオススメです。

失敗しない倉庫の選び方

倉庫を借りるなら、次のようなポイントを押さえておきましょう。

- 立地と価格のバランスはとれているか

- 適切な広さの駐車場はあるか

- 事業と倉庫の種類は合っているか

- 物流に対応しているか

- 必要な資格を取得しているか

それぞれ詳しく説明します。

立地と価格のバランスはとれているか

立地・周辺環境・価格のバランスを取って倉庫を借りるのが、失敗を防ぐポイントです。

事業内容に合わせて場所を選べるなら良いですが、倉庫の需要が多い地域ではすべての条件を満たす物件を見つけるのは厳しいでしょう。仮に条件を満たす倉庫が見つかったとしても、利便性や人気が高いほど賃料は高額です。

たとえば、都心部に近い倉庫や準工業地域・工業地域・工業専用地域にある倉庫は賃料が高い傾向です。

倉庫の高額な賃料より立地の良さを優先することで成果を出せると判断したら、できるだけ早く問合せてください。競合が多いエリアでは、「少し考えている間に狙っていた倉庫が借りられてしまった」という結果を招きかねません。

一方で「賃料を押さえたい」という方は、目的のエリアから離れている倉庫も視野に入れましょう。都心部に比べて賃料が抑えられます。郊外の高速道路のインターチェンジ付近や、トラックの通れる大きな国道沿いなどの倉庫は、運搬の利便性が高くオススメです。

災害対策も考えておきましょう。場所によっては地震で揺れやすい・水害が起こりやすいなどのエリアもあるので、ハザードマップで確認しておき、事前に対策しておくと安心です。

関連記事:あなたの店舗は安全ですか?出店者が知っておくべき災害対策と復旧手順

適切な広さの駐車場はあるか

物流・小売・卸売業・EC事業など、倉庫を借りる際は業種や規模に合った広さの駐車場が必要です。一定規模以上の倉庫であれば、各自治体ごとに駐車場の設置が義務付けられています。

国土交通省が駐車場設置を義務付けている条件は以下のとおりです。

1.都市計画に定められた駐車場整備地区内、商業地域内、近隣商業地域内で条例で定める地区内で条例で定める地区

・延べ面積が2,000㎡以上で条例で定める規模

・延べ面積が2,000㎡未満であるが特定用途(※)の延べ面積が条例で定める規模

2.これらの周辺地域又は自動車交通がふくそうすることが予想される地域内で条例で定める地区

引用元:国土交通省 これまでの駐車場施策と今後のあり方について

設置義務の対象にならない規模の倉庫だと、駐車場がない物件もあります。別途駐車場を借りる方法もありますが、搬入・搬出や従業員の通勤などを考えると駐車場のある倉庫の方が良いでしょう。

倉庫の広さがちょうど良くても、駐車場が狭いと後々不便が出てきます。適切な広さの駐車場があるか、物件を探す際は必ずチェックしてください。

事業と倉庫の種類は合っているか

倉庫には大きく分けて「自家用倉庫」と第三者の荷物を預かって保管する「営業倉庫」の2つがあります。

- 自社の荷物・商品のみを保管する…自家用倉庫

- 第三者の荷物・商品を保管する…営業倉庫

- 自社と第三者の荷物を保管する…営業倉庫

※より詳細な解説は、「倉庫の種類」でご覧ください。

輸入品や生産した物品など、自社の物のみを保管・管理する自家用倉庫であれば、とくに届出等は必要ありません。

しかし、第三者の荷物を保管する事業は「倉庫業」に当たるため、国土交通省に届けを出して登録された倉庫を使用しなければなりません。無登録だと罰金があり、顧客との信頼関係もくずれてしまいます。

倉庫を探す際は、倉庫に種類があることを理解しておきましょう。

物流に対応しているか

倉庫を借りる場合は、次のような物流に合わせた作業が可能か確認しましょう。

- 入庫

- 検品

- 流通加工

- ピッキング

- 仕分け

- 梱包

- 出庫

荷物を入庫する際に「幅や高さが合わない」という事態を防ぐために、図面で見るだけでなく倉庫の出入り口も確認・計測するのがオススメです。

また、卸売業・小売業・EC(eコマース)業などの業種で倉庫を使う場合、BtoBか、BtoCかによっても作業内容が変化します。

「BtoB」はBusiness to Businessの略で、企業向けの取引、「BtoC」はBusiness to Consumerの略で消費者向けの取引です。

たとえば卸売業者が小売業者に商品を卸販売するのはBtoBとなります。小売業者から消費者に販売した場合はBtoCです。

BtoBは出荷数が多く、ケース単位でパレット保管するため、高積み可能な天井の高さが必要です。また、フォークリフトを使うことも念頭に入れて倉庫の物件を探す必要があります。

一方、BtoCは出荷先が消費者です。BtoBに比較すると出荷数は少なく、受注件数が流動的で予測が立てにくい面があります。倉庫内では商品のピッキングや消費者向けのサービス(チラシの同梱など)の作業が考えられます。

BtoB・BtoCはもちろん、事業の規模に合った設備の倉庫を選ぶのが重要です。

必要な資格を取得しているか

倉庫で作業を行う場合は、次のような資格が必要です。

| 資格名 | 資格種類 | 詳細 |

|---|---|---|

| 倉庫管理主任者 | 民間資格 | 事業登録が倉庫業の場合、倉庫管理主任者の選任と業務の遂行が義務付けられている |

| 衛生管理者 | 国家資格 | 50人以上の労働者がいる場合、労働者の健康障害を防止するため選任しなくてはならない |

| フォークリフト運転技能者 | 国家資格 | 倉庫内でフォークリフトを使う際は有資格者のみ運転できる |

| 危険物取扱者 | 国家資格 | ガソリンやアルコール類などの危険物を一定量以上扱う場合は設置が義務付けられている |

| 自動車免許 | 国家資格 | 「大型」「中型」「大型特殊」「けん引」など、事業に合わせた車両の免許取得が必要 |

保管する製品や従業員数などによって必要な資格は変わってきます。事前に調べておきましょう。

倉庫を借りる前にチェックするポイント

求める条件の倉庫を見つけても、すぐに契約せず、次のようなポイントのチェックが必要です。

- 現地調査

- 倉庫の状態

- 賃貸の条件

- 用途地域の確認

チェックは一日だけではなく、何日かに分けて行うことをオススメします。時間帯や曜日によって状況が変わることもあります。

現地調査

倉庫が見つかったら、現地調査をしましょう。

業種によっては、住宅街に近い倉庫だとクレームが来る可能性があります。騒音が出る・深夜まで作業する・トラックの行き来が多いといった業種なら、周囲に住宅のない郊外の倉庫がオススメです。

また、契約してから「近隣の道路がトラックの入れない幅だった」と気づいた場合、違約金を払って解約する事態になりかねません。

時間によっては渋滞が起こる道路もあります。そのような道路を通らなければならない物件は、長期的には損失が多くなります。

倉庫だけでなく、周辺道路と環境のチェックが必要です。

倉庫の状態

築年数の古い倉庫は賃料が安く魅力的ですが、サビが発生していたり基礎にヒビが入っていたりといった躯体の不具合が見つかる場合もあります。

また、アスベストのように健康被害の出る建材を使用しているパターンもあるので、必ず壁・床・天井・柱・基礎などのチェックが必要です。

修繕が必要な場合は物件のオーナーに伝えます。

契約まで進んだら「破損や経年劣化のケースごとにどちらが修繕するか」を決めておくと、トラブルにならず安心です。

賃貸の条件

倉庫を借りる際には、次のような条件についてオーナーに確認しましょう。

- 賃料

- 契約の更新期間

- 電気の容量

- 使用方法の範囲

- 残置物の扱い(エアコンなど)

曖昧なまま契約してしまうとトラブルのもとになります。

たとえば、倉庫に設置されたエアコンは、オーナーが用意したものであれば設備ですが、前使用者が残していったものであれば残置物です。

残置物のエアコンが壊れてしまったら、借主が修繕しなければならない場合があります。設備または残置物に動作不良がないか、壊れたらどちらが修理するか、確認が必要です。

用途地域の確認

倉庫を借りるなら、必ず用途地域のチェックをしましょう。用途地域とは、土地や地域によって建築できる種類や用途を定めたルールです。

用途地域は住居系・商業系・工業系の3つに大別され、さらに細かく13種類に分けられています。

| 種類 | 用途地域 | 内容 |

|---|---|---|

| 住居系 | 第一種低層住居専用地域 | 低層住宅の良好な住居の環境を保護するための地域。小規模な店舗や事務所を兼ねた住宅、小中学校の建設が可能 |

| 第二種低層住居専用地域 | 主に低層住宅の良好な住居の環境を保護するための地域。小中学校、150㎡までの店舗などが建設可能 | |

| 第一種中高層住居専用地域 | 中高層住宅の良好な住居の環境を保護するための地域。病院・大学500㎡までの店舗などが建設可能 | |

| 第二種中高層住居専用地域 | 主に中高層住宅の良好な住居の環境を保護するための地域。病院・大学1,500㎡までの店舗や事務所などの施設が建設可能 | |

| 第一種住居地域 | 住居の環境を保護するための地域。3,000㎡までの店舗・事務所・ホテルなどの施設が建設可能 | |

| 第二種住居地域 | 主に住居の環境を保護するための地域。店舗・事務所・ホテル・カラオケボックスなどの施設が建設可能 | |

| 準住居地域 | 道路の沿道に地域の特性にふさわしい利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するための地域 | |

| 田園住居地域 | 農業用地と調和した低層住宅の環境を守るための地域。住宅のほか、農産物の直売所などの建設が可能 | |

| 商業系 | 近隣商業地域 | 近隣の住宅地の住民が日用品の買い物をするための地域。住宅・店舗・小規模な工場などが建設可能 |

| 商業地域 | 主に商業その他の業務のための地域。銀行・映画館・飲食店・百貨店などが集まる地域。住宅や小規模な工場も建設可能 | |

| 工業系 | 準工業地域 | 主に環境の悪化をもたらす恐れのない工業(危険性がないなど)のための地域。軽工業の工場やサービス施設が立地する |

| 工業地域 | 主に工業のための地域。どんな工場でも建設可能。住宅・店舗も建設可能だが、学校・病院・ホテルなどは建設不可 | |

| 工業専用地域 | 工業のための地域。どんな工場でも建設可能。住宅・店舗・学校・病院・ホテルなどは建設不可 |

用途地域によっては倉庫で管理できる物品・使用方法が制限されてしまいます。契約・造作後に制限があると判明した場合、損失になってしまうので、確認は必須です。

倉庫は「自家用倉庫」と「営業倉庫」に分けられ、用途地域が異なります。自家用倉庫と営業倉庫については「倉庫の種類」で解説しています。それぞれ建設可能な用途地域も説明しているので、ご覧ください。

倉庫の種類

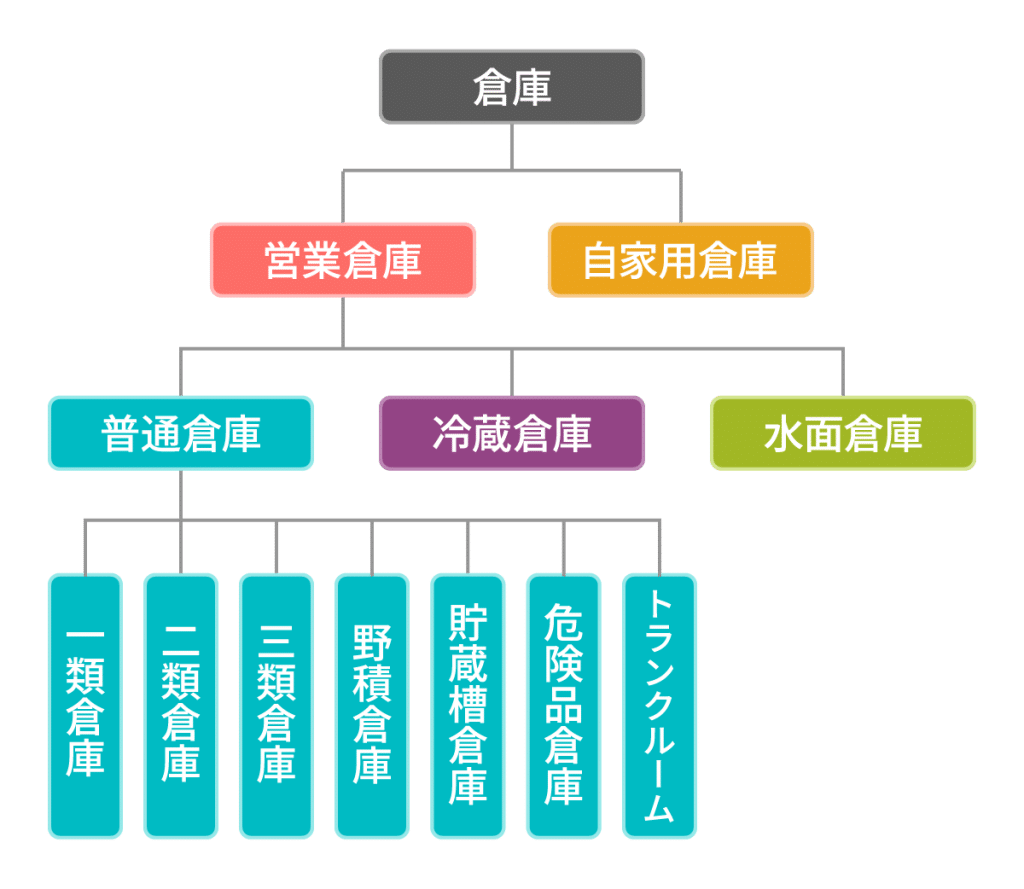

倉庫には「自家用倉庫」と「営業倉庫」の2種類があり、営業倉庫はさらに細かく分類されます。

ここでは倉庫の種類について解説します。

自家用倉庫

「自家用倉庫」は営利・非営利に関わらず、個人や法人の荷物の保管・管理を行う倉庫です。倉庫を借りて自社の物を保管する場合も「自家用倉庫」に当たります。

製造業者や卸売業者が製品を一時的に保管するなどの目的で利用できます。

自家用倉庫が制限なく建てられるのは以下の地域です。

- 第二種住居地域

- 準住居地域

- 近隣商業地域

- 商業地域

- 準工業地域

- 工業地域

- 工業用地域

制限はありますが、次の地域でも建設が可能です。

- 第二種中高層住居専用地域(2階以下かつ1,500㎡以下)

- 第一種住居地域(3,000㎡以下)

- 田園住居地域(農産物や農業の生産資材を貯蔵目的の場合)

営業倉庫に比べて建設可能な地域が多く、倉庫の物件が探しやすいメリットがあります。しかし、物流に適していない倉庫も多いので、注意が必要です。

営業倉庫

「営業倉庫」は第三者の荷物を預かって保管する倉庫です。倉庫業法で定められたさまざまな基準をクリアしなければ認められない、安全性の高い倉庫です。営業倉庫の運営は国土交通大臣の登録を受けた倉庫業者が行います。

営業倉庫には次の3つの種類があります。

- 普通倉庫…農業・工業・製造業など、さまざまな産業の荷物のほか家財・美術品などの個人の財産も保管する倉庫

- 冷蔵倉庫…10度以下を保つ倉庫。肉・魚・冷凍食品などを保管する

- 水面倉庫…原木などの木材を水面に浮かべて貯蔵・保管する倉庫

普通倉庫はさらに次の7種類に分類され、用途に合わせた建築基準を遵守しなければなりません。

| 種類 | 内容 |

|---|---|

| 一類倉庫 | 冷蔵倉庫・危険品倉庫で保管するもの以外のほとんどすべての物品を保管できる。設備や施設の構造基準がもっとも高い倉庫 |

| 二類倉庫 | 防火・耐火性能をのぞいた形態の倉庫。燃えやすいものは保管できない |

| 三類倉庫 | 防火・耐火性能・防湿性能をのぞいた形態の倉庫。湿気や気温変化のないガラス・陶磁器類などが保管の対象 |

| 野積倉庫 | 塀・柵・鉄条網などで囲まれている区画。風雨にさらされても良いものを保管 |

| 貯蔵槽倉庫 | サイロやタンクなどのこと。液体やバラ穀物などが保管の対象 |

| 危険品倉庫 | 消防法が指定する危険物や高圧ガスなどを保管する倉庫。保管する危険物に合わせて規定を満たす必要がある |

| トランクルーム | 家財・美術品など個人の財産を保管する倉庫。一定の品質が確保されたトランクルームは国土交通省より「優良」認定される |

図解で自家用倉庫と営業倉庫を確認してみましょう。

営業倉庫は他者の荷物を預かる責任があるため、自家用倉庫より設備・施設の建築や構造に対し厳しい基準です。

倉庫業は公共性の高い産業とされています。開業する場合は倉庫業法を遵守しましょう。

参考:e-Gov法令検索 倉庫業法

また、営業倉庫は次の地域で建設が可能です。

- 準住居地域

- 近隣商業地域

- 商業地域

- 準工業地域

- 工業地域

- 工業専用地域

営業倉庫は準住居地域以外の住居系の用途地域には建てられません。準住居地域に建設する場合も床面積の制限などがあり、住環境を保つためのルールが優先されます。

倉庫を借りる手順

倉庫を借りる際は、次のような手順が必要です。

- 物件を見学する

- 申し込み

- 契約

- 利用開始

物件を見学する

倉庫を見つけたら、必ず物件を見学します。「倉庫を借りる前にチェックするポイント」で解説した内容をチェックしましょう。

複数の倉庫を見比べていくうちに、自社のニーズに合う・合わないがはっきりしてきます。

倉庫業を開業する場合は必ず「営業倉庫」として登録が可能な倉庫であるか確認してください。必要に応じて改修し、倉庫業登録申請を行います。

人気の物件は借り手がすぐ見つかる場合もあります。倉庫の見学は早めに行いましょう。

申し込み

借りる倉庫を決めたら申し込みます。契約内容について確認し、必要に応じて条件面で交渉しましょう。

仲介する不動産会社や物件によって違いはあるものの、以下のような書類が求められます。

- 申込書

- 身分証明証

- 会社の概要がわかるもの(パンフレット等)

- 決算書

- 会社の登記簿謄本のコピー(法務局に申請)

申し込みをしても、すぐに契約が確定するわけではありません。保証会社や貸主による審査が行われ、通過すれば契約です。

契約

契約が決まったら契約書類の記入や押印を行います。次のような書類を用意しましょう。

- 会社の実印

- 会社の印鑑証明書

- 会社の登記簿謄本の原本

会社の登記簿謄本と印鑑証明書は発行から3か月以内のものが有効です。

利用開始

倉庫へ入居するまでに、次のような手続きを済ませましょう。

- 上下水道の名義変更

- 電気・ガスの名義変更

- 電話・インターネット回線の手続き

もし、倉庫内で造作工事をする場合は、必ず貸主の承諾を取ってください。賃貸の倉庫は退去時に原状回復しなければなりません。確認を取らずに造作工事などを行うと、退去時にトラブルになる可能性があります。

すべての手続きが済んだら入居し、倉庫の利用を開始します。

倉庫を探すならテナント連合隊がオススメ!

人口減少が進む日本では、トラックドライバーなどの物流・配送業にかかわる人の負担を減らす意味でも、倉庫の重要性が増すでしょう。

本記事では、倉庫の賃料相場や契約前にチェックすべきポイントなどをご紹介しました。倉庫を必要とする事業の開業を予定している方は、ぜひ参考にしてみてください。

倉庫をお探しの方は、地域特化型テナント物件探し専門ポータルサイト『テナント連合隊』をご活用ください。

住所・坪単価・面積・接道状況など、詳細な検索ができるようになっています。『テナント連合隊』が、これから倉庫をお探しの方のお役に立てれば幸いです。

で

で